Em julho deste ano, fiquei sabendo que o seriado Gilmore Girls ganharia 4 episódios especiais na Netflix. Escrevi este texto no site de amigos comparando a série que marcou minha adolescência com Girls, seriado recente. Acabei falando também do fenômeno dos youtubers.

Esse post de agora dialoga com o texto anterior, mas grosso modo, o que eu tentei fazer em junho foi comparar as duas séries. Parece-me que em Gilmore Girls, realizada no início dos anos 2000, havia uma estabilidade totalmente perdida em Girls. Rory era a menina prodígio que terminava a última temporada como jornalista formada em Yale e conseguia um ótimo emprego. Em Girls, todas as temporadas mostram as trajetórias de jovens de Nova York que possuem bons currículos, mas não se encontram nas suas profissões e fazem muitos bicos. As histórias amorosas das duas séries também são bem distintas. Rory perde sua virgindade de forma super romantizada e tem sucessivos namoros, todos eles com declarações de amor e cenas de choro. Em Girls, ainda que haja histórias de amor, as relações casuais e confusas e as cenas de sexo menos idealizadas são frequentes. Fazendo essa comparação, acabei falando dos youtubers, que ganham a vida expondo sua intimidade e fazendo merchandising – isso tudo dá pra ler no link acima. Sem mais demoras, vamos ao que interessa: o que foram esses 4 novos episódios de Gilmore Girls.

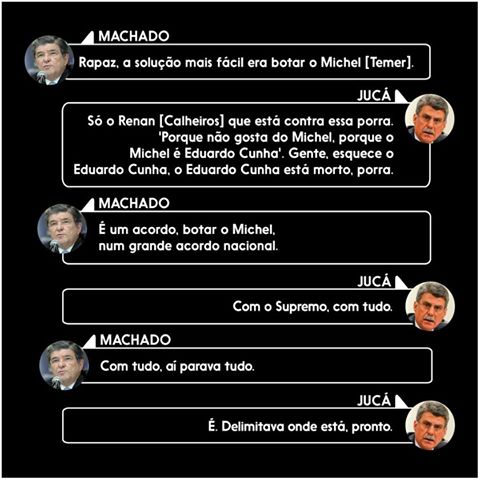

Comecemos pela polêmica recente: ao saberem dos novos episódios, muitas fãs começaram a afirmar que Gilmore Girls havia sido um seriado feminista. Desconfio que essa afirmação não foi feita do nada. Nos últimos anos, pelo menos no Brasil, vi muitas mulheres aderindo ao feminismo, muitas campanhas, sites, aplicativos, blogs dedicados ao assunto, manifestações grandes contra medidas como as propostas pelo Eduardo Cunha (proibir a pílula do dia seguinte) etc. Essa onda feminista foi tão grande que hoje grandes marcas fazem campanhas falando do assunto. Outras minorias, antes menos presentes em campanhas publicitárias e mesmo em discursos de esquerda, também ganharam mais espaço (ainda que isso não signifique, nem de longe, o fim das opressões no Brasil): negros, trans e gays também passaram a ter mais voz e também aparecem em propagandas como as do Boticário. Nesse contexto, começou a história de que Gilmore Girls era feminista.

Fica aqui a minha modesta opinião: não! Um seriado que mostra uma mãe solteira que batalha a vida em plenos anos 2000 não é feminista. Quantas mães divorciadas, inseridas no mercado de trabalho, com vida sexual ativa e opinião própria havia há 16 anos? Que eu me lembre, muitas. Se pararmos para pensar, Gilmore Girls era uma série bonitinha, que mostrava a relação forte de uma mãe e de uma filha de classe média numa cidade em que tudo se passava muito bem (sem violência ou desigualdade social). Não havia nada de questionador ou subversivo. A virgindade de Rory, que era uma preocupação para sua mãe Lorelai, aliás, mostra que a lente do seriado não era lilás. A ausência do pai de Rory nunca foi um tema enorme nas temporadas e não aparecia como denúncia de um mundo em que mulheres fazem dupla jornada de trabalho e sustentam filhos sozinhas. Em vez de uma denúncia política, havia ali uma justificativa pessoal: Lorelai escolheu aquilo porque era aquilo que ela queria. Ela quis cuidar da filha sozinha. Foi ela quem afastou seu ex marido e decidiu pagar tudo – situação muito diferente da maioria das mães divorciadas que conheço. Além disso, vale lembrar que as outras minorias que ganharam mais espaço de fala nos últimos anos quase não existiam no seriado. Havia uma personagem negra e gay – Michel – ninguém muito pobre – Dean e Lane, que cresceram na cidade de Rory, mas não tiveram avós ricos para pagarem uma universidade cara nunca se revoltaram contra esse sistema das universidades americanas – e todos os temas de conversas sérias ou piadas tinham como conteúdo aquele mundo encantado de Rory e Lorelai. Vi textos mostrando que Lorelai era uma mulher batalhadora – e quem sou eu pra contrariar? – mas lembro que o seriado mostra a vida profissional de Lorelai e a vida acadêmica de Rory que só são possíveis graças ao dinheiro dos pais de Lorelai, casal super rico. Eu fui muito fã, mas não consigo ver todo esse feminismo ou engajamento que estão sendo vistos na série.

Mas chega de polêmicas de redes sociais. A temporada nova teve 4 episódios e, a meu ver, o melhor deles foi o segundo (a partir daqui tem spoiler). Rory se formou e arranjou um baita emprego. Acontece que agora, em 2016, as coisas não vão tão bem assim. Apesar de escrever como ninguém, ter uma ótima formação e excelentes referências, ela vive de freelas mal pagos, viajando de cidade em cidade e se hospedando na casa de familiares e amigos. Logan, seu último namorado da parte antiga da série, com quem ela decidira não se casar, mora em Londres. Os dois possuem uma relação que lembra mais os relacionamentos de Girls. Logan vai se casar com uma moça rica e tudo indica que o casamento é um grande negócio (o pai de Logan, lembremos, é riquíssimo, e quer casar bem seu filho). Ele gosta de Rory e ela gosta dele, mas agora eles não vivem mais um namoro romântico como na Universidade. Escondidos, sabendo que há outras pessoas em suas vidas e que eles não terão uma linda casa com lindos filhos, os dois se encontram, não sem algum incômodo de Rory, que não pode vê-lo ou ficar com ele quando quiser.

O segundo episódio me pareceu incrível e angustiante porque mostra Rory nessa relação -sem nome, sem garantias, esquisita e sem um futuro muito agradável – na sua saga em busca de emprego. A moça é chamada para escrever um livro sobre uma mulher muito conhecida em Londres. A mulher é uma celebridade muito instável, de gênio difícil, que combina o trabalho, mas não dá nenhum contrato à jornalista. Por que ela é uma celebridade? Não sabemos. Como muita gente famosa de hoje em dia, a figura polêmica parece importar mais do que sua obra. Rory lida com a instabilidade emocional desta estrela inglesa até ser dispensada sem ter ganhado um centavo. Ao tentar conseguir uma vaga num grande jornal, a jovem de Stars Hollow é incumbida de escrever uma matéria (obviamente não paga, afinal, ela deve mostrar seus talentos para depois ser contratada) sobre filas. Em Nova York, visita esse fenômeno que combina com a celebridade que a dispensou: jovens que acordam cedo e enfrentam filas quilométricas. Para onde levam essas filas? Para lojas. Uma padaria nova e seu cronut (croissant com donut, supra sumo da pâtisserie pós-moderna), a nova edição de um tênis, um encontro de adultos que fazem cosplay de desenhos animados, Senhor dos Anéis etc. Nesse encontro, aliás, Rory faz o que não fez em anos do seriado na sua versão antiga: tem uma noite de sexo casual com um adulto fantasiado de algum herói infantil – uma das melhores metáforas, eu acho, para falar do mundo de hoje, ainda mais quando o cenário é Nova York: onde dormem mais pessoas na rua do que em São Paulo (sim!) e os efeitos da crise de 2009 ainda são aparentes (frase anterior), pessoas que acordam muito cedo para pegarem uma fila e consumirem antes de trabalhar e que vivem as alegrias de uma fantasia de um mundo inexistente (por exemplo Harry Potter). Nesse mundo, Rory, uma boa jornalista que adorava literatura, não tem muito lugar. Sua tentativa final de trabalho no segundo episódio é aceitar um emprego num site de fofoca que convidava-a para ser uma integrante da equipe há muito tempo. A cena seguinte todo mundo já vivenciou: um prédio moderno, uma redação com cadeiras coloridas e na qual ninguém tem lugar fixo. Um cenário que nos faz pensar em palavras como workshop, start up, social media etc. Só gente jovem, com roupas informais. A editora informa Rory que lá não há mais essa ideia de hierarquia na empresa – e em seguida caneta o texto de uma das suas subordinadas. Em seguida, pergunta à jovem: diga-me por que vale a pena termos você aqui. Rory fica confusa – não eram eles que há um ano insistiam para que ela trabalhasse no local? A entrevista é uma lástima, a empresa não a contrata e o episódio termina com a moça triste, voltando a morar na casa da mãe.

O mérito dessa reedição de Gilmore Girls está, para mim, neste final do episódio 2. Único episódio em que eu, aliás, me identifiquei com a série e entendi o que a Rory passava. Vi na Rory minha vida e a de muitos amigos: pessoas estudiosas que querem trabalhar e são mal pagas, não têm vínculo empregatício, fazem trabalhos horríveis para poder pagar as contas, sofrem ao pedir ajuda aos pais. Destaco aqui também a personagem Paris, amiga de Rory na Universidade. Formada em várias faculdades e trabalhando numa clínica cara de barriga de aluguel, ela sofre com o divórcio recente e a dificuldade de criar filhos. Apesar de dona de uma casa enorme e sem problemas financeiros, ela confessa a Rory que anda com uma mala que na verdade está vazia, só é usada para que as pessoas respeitem seu trabalho. O vazio da mala parece o vazio da sua vida – trabalhando muito, dona de uma casa, mãe, mas ainda assim extremamente confusa e infeliz.

Os dois últimos episódios da série não funcionaram muito para mim. Tive a sensação que eles tentam restaurar todo o mundo perfeito de Gilmore Girls, estilhaçado no episódio 2. Lorelai tem uma pequena crise conjugal e sofre no trabalho, mas tudo se resolve. Rory, sem emprego, decide escrever um livro sobre a sua história com a sua mãe. Adivinhem o nome do livro? Gilmore Girls (oi, seriados americanos, isso já aconteceu de forma bem parecida em Dawnson´s Creek, vamos melhorar essa saída metalinguística de quinta, por favor?). Depois de romper com Logan (o ex-atual da relação sem nome), Rory visita o pai (que em algum momento dos episódios antigos ganhou uma herança e ficou rico) e conversa sobre a vida dela longe dele, sobre o que ele achava disso tudo. Última cena do último episódio: Rory conta pra sua mãe que está grávida. Para quem não sabe: Lorelai foi morar em Stars Hollow com a Rory pequenininha. Fugindo da família rica, ela chegou jovem na cidadezinha onde fez a própria vida com Rory. Conclusão pouco complexa: Rory vai ficar na cidade encantada de Stars Hollow e repetir a história da mãe – a mãe se casou com Luke, dono da lanchonete da cidade, e provavelmente Rory ficará com Jess, escritor, mas sobrinho de Luke! Vai criar seu filho longe de Logan (o pai rico que casará com uma moça rica e gerirá as empresas da família) e terá com seu bebê uma relação intensa, cheia de amor e histórias que poderá virar o livro Gilmore Girls parte 2.

Sobre o título deste post: Gilmore Girls entrou no ar no mesmo momento da morte do Fidel Castro. Não me entendam mal nem me xinguem, mas eu fiquei relacionando os dois fatos e pensando como Stars Hollow e Fidel Castro morreram juntos e o que isso significa para a minha geração – e para os mais novos que, desconfio, estão tão ou mais ferrados do que eu. Não vou aqui entrar na discussão de Fidel assassino (sim, ele mandou matar gente) e ditador. Vou falar sobre uma das muitas coisas que a figura de Fidel representava: a revolução. Existe palavra mais bonita que essa? Muita gente da minha geração cresceu vendo Gilmore Girls. Às vezes acho que junto com o sonho de Stars Hollow – um mundo seguro e bonito, com gente feliz e namoros e empregos dando certo no final – também tivemos o sonho Fidel Castro: a revolução, não mais como horizonte, mas como passado já realizado. E mesmo no Brasil, em que nunca houve revolução, havia a sensação de que o pior tinha passado, que a ditadura era coisa vivida pelos nossos pais e que algumas coisas não voltariam nunca. Para esses sonhos do passado eu só digo quatro números: 2016.

O final de Gilmore Girls é absolutamente fake. E não é só fake porque mostra pessoas brancas, apoiadas por famílias com muita grana, numa cidade inexistente onde tudo vai bem. Ele é fake porque Rory tem a minha idade e, ainda que ela se esforce muito, não vai ter uma vida igual a da sua mãe. Porque os Estados Unidos sofreram a ação do tempo, porque quando ela se formou o presidente era o Obama e agora temos Donald Trump, porque seu sonho de jornalista (que não existia na sua mãe) está bem frustrado e porque junto com a palavra revolução, há outra que ficou fora de moda: emprego. Gilmore Girls era e é uma ilusão, não uma possibilidade do que o mundo pode ser, mas uma compensação do que o mundo já era: essa é a função da indústria cultural, não? Fidel era o símbolo de uma utopia de fato: há um lugar no mundo em que nenhuma criança dorme na rua (não estou aqui fazendo um elogio cego à Cuba, mas estou lembrando um fato inegável). Aos meus amigos que leram esse post enorme: não vai ser fácil.

A quem chegou até aqui e faz piadas sobre quem se diz de esquerda/comunista/socialista, a resposta que eu gostaria de dar esse ano todo: concordemos que a União Soviética ou a China estão longe de qualquer projeto de mundo melhor e entendamos que eu, ao menos, que sigo me declarando de esquerda, não penso nesses modelos. Agora me responda: você não sente falta de mais férias? Você não tem uma sensação constante de cansaço que não passa nunca? Você não fica meio p da vida quando boa parte do seu salário paga convênio de saúde, remédios, contas altas do supermercado e não sobre quase nada pra viajar? Você não morre de medo de perder o emprego e não conseguir mais nada, porque já tem uma certa idade? Você não acha estranho que uma boa parte da sua vida é o que vive quando consegue parar de trabalhar? Você não se apavora pensando no futuro, na sua velhice, no medo de morrer na miséria, sem ninguém te ajudando? Não é irônico, também, que você prefira sábados a segundas-feiras e sua vida tenha muito mais dias como segundas do que como sábados? Você não se assusta ou se chateia pensando que às vezes você paga um baita condomínio ou sucessivas corridas de táxi/uber à noite porque você quer segurança, porque dá medo viver numa cidade cheia de moradores de rua e pessoas miseráveis que podem te assaltar? Você não fica bem irritado ou irritada quando liga no número da operadora de celular, aquela pra qual você paga caro todo mês, e ninguém te ajuda? E você já parou pra pensar que as pessoas que você xinga no telefone são trabalhadoras que ganham, provavelmente bem menos que você, pra ficar numa sala apertada fazendo um trabalho cuja formação foi horrível? Já parou pra pensar que o erro que elas cometem ao pronunciar seu sobrenome não é bem culpa delas, porque elas não puderam ter uma educação decente? E já parou pra pensar como seria melhor um mundo em que todo mundo pudesse aprender em escolas boas? E nos bancos que você tem conta, já te sacanearam? Já te cobraram taxas erradas ou quase ferraram sua vida? Já te deixaram duas horas esperando? E daí você lembra que no Brasil o governo paga juros beem altos pra esses mesmos bancos que ferram com sua vida, mas que agora você vai ter que trabalhar mais pra se aposentar porque ninguém quer pagar menos pros bancos e quem vai pagar o pato (fiz a piada irresistível!) é você? Você, no fim das contas, já parou pra pensar que eu, que me digo de esquerda, não penso em paredão, hipo consumo, ditadura (que também pode ser de direita, só pra te lembrar), mas apenas num mundo em que as pessoas possam trabalhar menos, ter acesso a saúde e educação públicas decentes, sofrer menos por causa da falta de dinheiro, ter menos medo da velhice, ter menos esse frio na espinha constante de ficar sem trabalho e sentir menos esse gosto amargo que a gente destrói nossa saúde todo dia enquanto uma elite bem pequena está viajando pelas ilhas mais bonitas do mundo todo?

Os quatro episódios estão lá. E se não há mais a palavra revolução, há a distopia do segundo episódio e a ilusão do episódio final. Se escolher ficar com a segunda opção, que te custou aqueles reais da mensalidade da Netflix, lembra de uma coisa: que a gente não é a Rory, não tem pai e avó ricos, não vive numa cidade encantada e não vai criar nossos filhos num mundo feliz e sem violências. E que pro cenário do segundo episódio, que é o nosso, e vai ser o nosso por muito tempo, a gente pode até recusar o Fidel com todo seu lado horrível, mas seria bom lembrar que há, em algum lugar da América, uma ilha em que ninguém mora na rua e ninguém passa fome.

[Eu sei que era pra ser um texto sobre um seriado, mas como disse um amigo meu, citando Antonio Candido, meu grau de marxismo varia conforme a conjuntura, e atualmente ele está altíssimo].